Uno, nessuno e centomila: l’identità secondo Pirandello

Chi sono io? È una domanda semplice solo in apparenza. Luigi Pirandello l’ha affrontata nel suo romanzo più radicale: Uno, nessuno e centomila. Pubblicato nel 1926, questo libro non è solo un’opera letteraria: è un’esplorazione filosofica che mette in discussione il concetto stesso di identità.

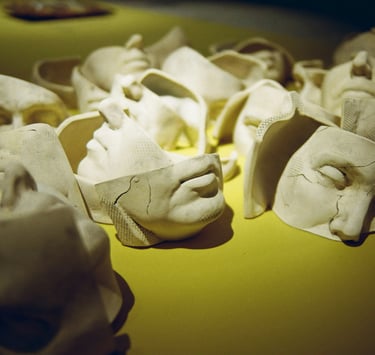

Tutto inizia in modo banale. Vitangelo Moscarda, il protagonista, scopre da un’osservazione casuale della moglie di avere il naso un po’ storto. Quel dettaglio insignificante diventa la miccia che fa esplodere una crisi: se gli altri notano in lui cose che lui stesso ignora, chi è davvero? Da quel momento, Moscarda inizia a vedere se stesso con occhi diversi. Si accorge di non essere “uno”, ma di avere mille volti diversi a seconda di chi lo guarda.

Inizia così un processo di smantellamento. Il protagonista mette in discussione il suo ruolo sociale, i suoi rapporti, persino il linguaggio con cui si definisce. Cerca di liberarsi da ogni maschera, ma ogni tentativo di autenticità si rivela impossibile.

Il titolo sintetizza il percorso del protagonista:

Uno: l’illusione di possedere un’identità unica e coerente.

Centomila: le mille immagini che gli altri si fanno di noi.

Nessuno: la consapevolezza che non esiste un “io” stabile.

Pirandello anticipa temi che diventeranno centrali nella filosofia del Novecento. La crisi del soggetto, la frantumazione dell’identità, la relatività del punto di vista: tutti elementi che emergeranno nell’esistenzialismo, nella psicoanalisi freudiana e nella narrativa postmoderna.

All'interno della produzione culturale italiana, Uno, nessuno e centomila occupa un posto di rilievo non solo per la profondità dei temi trattati, ma anche per il modo in cui Pirandello ha saputo rompere con le convenzioni narrative del suo tempo. È considerato uno dei testi chiave del Novecento italiano, perché sintetizza la crisi dell’individuo moderno in una forma letteraria innovativa, che ha contribuito a definire il passaggio dalla letteratura verista a quella esistenziale e postmoderna.

L'opera di Pirandello è stata studiata anche fuori dall’Italia, soprattutto nel mondo anglosassone, dove Uno, nessuno e centomila è stato letto in relazione ai grandi temi moderni: chi siamo, come ci vedono gli altri, e quanto possiamo davvero conoscerci.

Uno, nessuno e centomila non è un romanzo di facile lettura: è frammentario, introspettivo, spesso spiazzante. Ma è anche uno dei testi più lucidi sulla condizione umana. Non offre soluzioni, non cerca conforto. Mette in discussione certezze, a partire da quella che diamo più per scontata: chi siamo.

Non bisogna essere filosofi per leggerlo, ma è difficile arrivare alla fine senza porsi delle domande.